こんにちは、農家の方に特化して家計のお悩み解決をお手伝いしています

農業専門ファイナンシャルプランナーの西田凌です!

農家の皆さんにはおなじみの『農業者年金』ですが、僕がブログを始めた当初(3年程前)は

農業者年金基金や行政の記事などはあっても、あまり個人や一般企業が農業者年金についての記事はあまり無かったように思います。

ですが、最近では農業者年金に関する記事をよく見かけたり、もちろん農家さんからも農業者年金について聞かれることも多々あります。

多くの場合は農業者年金の仕組みめっちゃいいよ!と書かれています。

もちろん僕のブログでも色々と書いてきまして、農家さんにとってかなりメリットのある制度ですよ~という事をお伝えしてきました。

ただ、そうは言っても農業者年金も万能ではありません。

中には農業者年金よりもそのほかの一般的な資産運用の方が向いている可能性も十分あります。

そこで、今回の記事ではその農業者年金をあえておススメしない3つの理由を解説していきたいと思います!

それと、以前の記事ではその特徴や注意点など詳しく説明しているので、農業者年金って何?という人は是非こちらの記事も併せてご覧くださいね!

目次

農業者年金をあえておススメしない3つの理由

はい、ではここからは上の記事を読んだ、もしくはざっくりでいいので理解できたという方という前提でお話していきますね。

理由1つ目:年金の繰り下げ受給中のつなぎ資金に出来ない

年金の繰り下げ受給というのは、簡単に説明すれば

65歳から貰える年金を、最長70歳まで遅らせる事が出来る制度です。

(※今後75歳まで延長がほぼ決まっています。)

1ヵ月毎にその増加率は0.7%ずつ増加していくので、

最大42%も公的年金が増額されるというめちゃくちゃ良い仕組みがあります。

2020年の現在では国民年金は満額で約80万円/年(=6.6万円/月)程もらえます。

これだけだと少し心もとないですが、仮に70歳から年金を受け取り始めたら

80万円×1.42(142%) = 113.6万円(約9.5万円/月)となります。

6.6万円から約10万円に受給額が増えるのはとても心強いですよね。

ただ、1つ大きな問題があって、

当たり前ですが年金の受給を遅らせるという事は

その間は本来受け取れるはずだった年金収入が無くなるので

65歳から受給開始まで代わりの収入を準備する必要があります。

そこで、もし老後の備えとして農業者年金にばかりにお金を掛けていて、

手持ちのお金はそこまで無いという場合を考えてみましょう。

農業者年金は毎年数十万円のお金を長く受け取るという性質から

このように一定期間に大きなお金が必要となる用途にあまり向いていません。

(収入の補てんなので最低でも200万円/年×5年=1000万円は必要になるかと)

ですので、厳密に言えば老後の農業者年金をおススメしないというよりも、

農業者年金だけで老後資金を準備すれば問題無い=おススメしないというのが正解かもしれません。

ただ、この点は実際は定年が無く長く働ける農家さんなら

この間の収入の心配はそこまでしなくても良いかもしれませんが、

・65歳で早く引退したい

・病気やケガで働けなくなった

という場合もありえるので、

「働けばいいだけじゃん」と楽観的に考えるだけでなく、

様々な可能性を検討して自分にとって最適な手段で

準備をしておくようにしましょう。

理由2つ目:自分で運用した方が良い場合もある

では、次はもう少し資産運用の側面からおススメしない理由について少し突っ込んだ話をしていきますね!

※資産運用とか投資とか投資信託とかのワードに全く触れて来なかったという方は、予備知識としてこちらに農家さん向けに書いた資産運用の記事があるので、こちらをサラッとでいいので読んでいただくとより分かりやすいかと思います!

さて、大丈夫そうですかね?

では、解説していきますが、資産運用として農業者年金を考えた場合におススメが出来ない理由としては、

農業者年金の運用のアセットアロケーション(資産配分)に国内債券が多く含まれているという点です。

一般的に資産運用の世界のリスクとリターンというのは以下の図式で成り立っています。

株式>債券・・・債券よりも株式の方がリターンは見込める(=その分リスクも大きい)

外国>国内・・・日本よりも経済成長している外国の先進国や新興国の方がリターンは見込める(=その分リスクも大きい)

※厳密に言えば単年だけなら反対の結果になる事もありますが、長期的な資産運用を行うと一般的には上記のリターンとリスクの関係になると言われています。

一般的な投資信託では、この株式と債券、そしてさらにそれらが外国か国内かどちらを対象としたものかという組み合わせで、自分に最適なリターンを求めていきます。

かなり簡単に言ってしまえば、

よりリターンを求めるのであればリスクを承知で外国の株式の比率を大きく。

リターンは少なくて良いので、安定的な運用を求める場合は国内の債券に投資するということになります。

農業者年金のアセットアロケーション

では、気になるのは農業者年金のアセットアロケーション(資産配分)はどのようになっているのかという点ですよね。

アセットアロケーションとは上記の株式や債券などの組み合わせの比率のことでしたね。

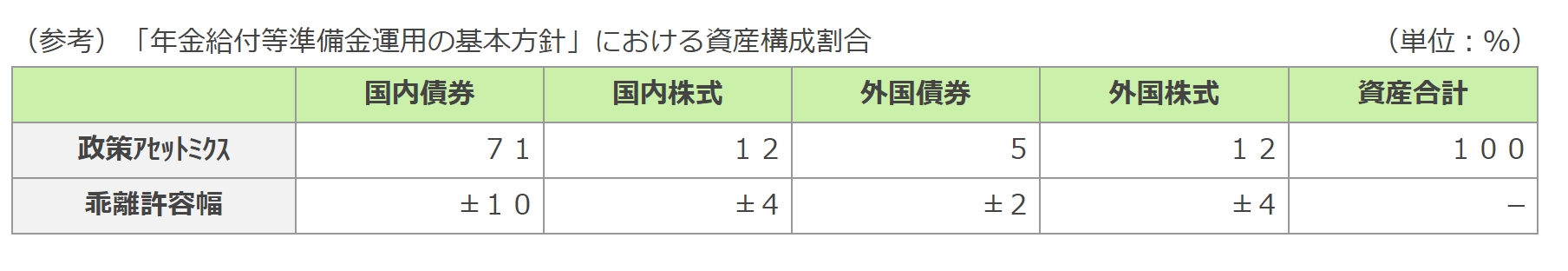

こちらは農業者年金基金のHPのQ&Aにしっかり記載がされています。

Q:被保険者の資産は、どのように運用するのですか。|Q&A|独立行政法人 農業者年金基金

この図にある『政策アセットミクス』が、アセットアロケーション(資産配分)になります。

※ご参考までに乖離許容幅とは、運用していてこの「政策アセットミクス」から±何%まではずれても許容しますよというものです。つまり、運用している間の値動きはある程度のラインまではそのままにしますよという意味です。

先ほどお伝えしたこちらの公式から考えると、いずれもリターンの少ない国内債券(日本の債券)を71%と多く持っているのが分かりますね。

株式 > 債券 ・・・債券よりも株式の方がリターンは見込める(=その分リスクも大きい)

外国 > 国内 ・・・日本よりも経済成長している外国の先進国や新興国の方がリターンは見込める(=その分リスクも大きい)

これは、リスク(振れ幅)少なくかなり安定的な運用と言えますが、その分あまり大きなリターンを求めるというのはなかなか出来ないことになるでしょう。

余談ですが、農業者年金のシミュレーションをする場合には何%で運用を想定するかを入力する所がありますが、

これだけ債券が多いとなるとこれまでの実績にある3%を目指すというのは割とポジティブに考えた場合で、厳しめにみたらやはり1.5~2%程度で想定しておく方が、

将来『こんなはずじゃなかった~~!』となる確率はすくないかと思います(笑)

農業者年金が代わりに運用するデメリット

農業者年金の運用は農業者年金基金があなたに代わって運用してくれるので楽な分、この資産配分は自分で選ぶことが出来ません。

正直、この記事の冒頭でお伝えした長期投資を自分で実践することは、理解すればそう難しい仕組みではありません。

ご自身で運用する場合は上記したように、自分の望むリターンを得る為に株式と債券を、国内外に自分の好きな資産配分で運用していく事が出来ます。

ちなみに、先ほどの資産配分はあくまで運用期間中に限った資産配分となっており、年金を受け取り始めてからは安定的な『国内債券』で100%で運用されることになります。

安定と聞くと聞こえは良いですが、長い年月を掛けて大きな金額となった資産だからこそ上手に運用すれば、それだけのリターンが見込めます。

(10万円に年間3%の年利で3000円になりますが、1000万円だと同じ3%の年利でも30万円となるという話です。)

これが1%と3%だったら5年、10年と経つと大きな差が生まれてくることになります。

ここでこれ以上詳しく話すとかなり長くなるので、実際に農業者年金と同じ掛け金で、自分で運用した場合にはどれくらい違ってくるのか、また別の記事で詳しく解説出来ればと思っています!

理由3つ目:掛け金のスタートが高い

さて、農業者年金がおススメ出来ない最後の理由は、何と言っても掛け金が高いという事です。

ご存知の通り、農業者年金の保険料は月額2万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められます。

つまり、最低2万円からしかそもそもスタートが出来ないという事になります。

(年齢が若いうちは条件に合致すれば国庫補助が利用出来ます。)

これは、一般的な感覚でもiDeCoが5千円~スタート出来る、つみたてNISAなんて100円からOKというのから比べると、ちょっと高いと感じるのは当たり前のことでしょう。

また、一番問題なのはこの高い掛け金を頑張って払っていて、途中で家計のお金足りない!となった時でも引き出しが出来ないという点です。

これはそもそも、ライフプランを作成し、ある程度の将来のお金の動きをキャッシュフロー表(何十年後までのお金の出入りが分かる表)で把握していないのも原因ですが、農業者年金のデメリットと言えるのではないでしょうか。

※このようなお金が!ということにならないよう、突発的な収入減少などには収入保険制度でしっかり備えておきましょう。

まとめ

今回はあえて農業者年金をおススメしない理由について説明しました。

もちろん、上手に活用すれば農業者年金は農家さんの老後不安を解決してくれる有効な1つの手段であることは間違いありません。

ただ、あくまで1つの手段にすぎませんので、冒頭でも書いた通り、本当に自分に合った手段が他に無いかきちんと検討したうえで、ご自身のライフプランを達成する為に上手に活用されてくださいね。

では、最後までお読みいただきありがとうございました!